ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.17】 2012年9月 掲載

謎に包まれていた次世代デバイス材料の強誘電性発現メカニズムを解明へ

欧州物理学会などの研究論文掲載誌で2011年の最優秀論文賞を受賞

重成 武 名誉教授

阿部 浩二 教授

情報理工学研究科 先進理工学専攻

中野 諭人 助教

情報理工学研究科 先進理工学専攻

- 重成武名誉教授(左)、阿部浩二教授(中央)、中野諭人助教(右)

重成武名誉教授、および情報理工学研究科先進理工学専攻の阿部浩二教授、中野諭人助教は、欧州物理学会を中心とした研究論文誌「Europhysics Letters(EPL)」の最優秀論文賞(Best of 2011 Award)を受賞しました。研究論文のタイトルは「Direction of polarization ![]() and the dipole interaction in the ferroelectric phase of SrTi18O3」です。

and the dipole interaction in the ferroelectric phase of SrTi18O3」です。

次世代デバイスとして期待がかかる強誘電体

- (新しいウィンドウが開きます)

- 強誘電体の基本的な性質

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:73KB)

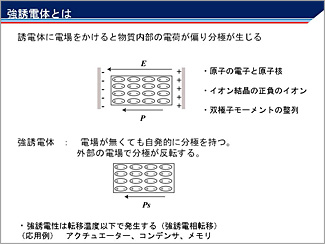

世の中に存在する材料の多くは、金属のように電気を通す材料と、絶縁物のように電気を通さない材料に分かれます。絶縁物の多くは「誘電体」と呼ばれる材料です。誘電体は電気を通さないのですが、電圧を加えるとプラスの電気を帯びた部分とマイナスの電気を帯びた部分に分かれるという性質があります。この性質を「分極(ぶんきょく)」と呼びます。

誘電体に電圧を加えると分極が起きる。ここで電圧の印加をやめると、分極が消えてしまう誘電体を「常誘電体(じょうゆうでんたい)」と呼びます。これに対し、電圧の印加をやめても分極が残る状態を持つ誘電体を「強誘電体(きょうゆうでんたい)」と呼んでいます。強誘電体は現在様々な場面で利用されています。さらに次世代デバイスの材料としても期待されています。

強誘電体の発現機構

強誘電体は通常、高温では常誘電体です。温度(T)を下げていくとある温度(転移温度(Tc))から、強誘電体に変化します。正確には常誘電体の状態(これを「常誘電相」と呼びます)から強誘電体の状態(これを「強誘電相」と呼びます)へと変化(「相転移」)します。

- (新しいウィンドウが開きます)

- 強誘電性の発現機構

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:68KB)

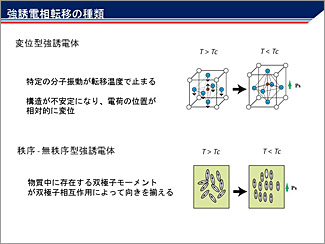

常誘電相から強誘電相に転移する仕組みは、大きく分けると二つあります。一つは「変位型」と呼ばれるものです。誘電体の分子内部ではプラス電荷のイオンとマイナス電荷のイオンが振動することで電気的に中和された状態を保っています。つまり、常誘電体です。この状態から温度を下げていくと、転移温度で振動が止まります。するとプラスイオンとマイナスイオンが電荷の偏り、すなわち分極を生じるのです。

もう一つは「秩序-無秩序型」と呼ばれるメカニズムです。誘電体の中には「双極子(そうきょくし)」を持つものが数多く存在します。双極子とはプラスの電荷とマイナスの電荷が対(つい)になったもので、常誘電相では双極子の向き(プラスの電荷とマイナスの電荷を結ぶ直線の方向)はバラバラです。バラバラですので、全体として電荷の偏り(分極)を生じることはありません。

ところが、温度を下げていくと、転移温度以下では双極子の向きがそろっていきます。数多くの双極子の方向がそろうことで、全体として電極の偏り、すなわち分極が生じます。

メカニズム解明の大切さ

強誘電体をデバイスに応用するには、分極が残る仕組みや常誘電体から強誘電体へと変化する仕組み(発現機構)を解明しておくことが大切です。こういったメカニズムが分からないと、強誘電体の特性を制御することが難しいからです。言い換えますと、こういったメカニズムが分かると、手探りで特性を調整するのではなく、あらかじめ意図した通りに特性を制御できるようになります。

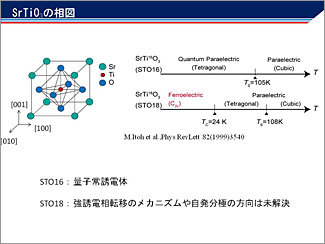

このメカニズムが解明されていない強誘電体材料の代表が「チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)」です。普通のチタン酸ストロンチウムは実は、強誘電体ではありません。まず、このことが珍しいのです。なぜかというと、チタン酸ストロンチウムと類似の材料(例えばチタン酸バリウムやチタン酸カルシウムなど)は、ほとんどが強誘電体なのです。

ところがチタン酸ストロンチウムは、温度をいくら下げても常誘電体のままで、強誘電相への転移がみられないのです。これは量子ゆらぎとよばれる効果が強く表れ、強誘電相の発現を抑制すると考えられています。

酸素の質量が変わると強誘電体に変化

- (新しいウィンドウが開きます)

- 2種類のチタン酸ストロンチウム(STO)、STO16とSTO18の違い

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:60KB)

もっと不思議なことは、チタン酸ストロンチウム(STO)の酸素原子を同位体(どういたい:原子番号は同じだが質量数が異なる原子)で置き換えると、強誘電体に変化することです。通常の酸素は質量数が16の「O16」です。これを同位体で質量数が18の「O18」に置き換えると、転移温度24K以下で強誘電体となります。なおO18は「安定同位体」と呼ばれる天然に微量に存在する安定な同位体で、放射線は出しません。

ここからは質量数が16の「O16」を含むチタン酸ストロンチウム(STO)をSTO16、質量数が18の「O18」を含むSTOをSTO18と表記することにします。STO18が強誘電体であることが発見されたのは1999年で、強誘電体の世界では比較的最近のことです。

メカニズムのモデルを巡る熱い議論

STO18が強誘電体となる仕組みは当初、「変位型」と考えられていました。STOと類似の構造を持つチタン酸バリウムやチタン酸カルシウムなどが変位型の強誘電体であるからです。しかし変位型の特長である格子振動の凍結が見られないことや比熱の異常が見られないことなどから、STO18は通常の変位型とは考えにくいという研究者グループが現れました。さらにSTO18結晶の内部には、微小な分極領域(PNR:Polar Nano RegionあるいはPNC:Polar Nano Clusterと呼ばれる)が転移温度よりも高い温度で発生することが分かってきました。

この結果、STO18の強誘電体発現機構を研究している様々なグループから複数のモデルが提出されており、なおかつ、どのモデルも決定的な説得力に欠けることから、研究コミュニティでは非常に熱い議論が交わされているという状況になっています。

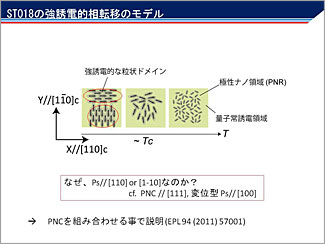

微小な分極領域を組み合わせるモデルを考案

- (新しいウィンドウが開きます)

- STO18の強誘電性発現機構のモデル

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:59KB)

このような状況の中、重成武名誉教授と阿部浩二教授、中野諭人助教の研究チームは、方向が異なる2種類のPNRを組み合わせるモデルを考案しました。そして、どのような方向の組み合わせがエネルギー的に最も安定かを計算しました。なぜエネルギー的に最も安定な方向が重要かというと、その方向にPNRが成長しやすいからです。

あらゆる組み合わせについて計算を実施した結果、特定の向きのPNRの組み合わせが過去の実験結果を非常に良く説明しており、なおかつ、エネルギー的に最も安定であることを見出しました。STO18について理論的に分極の発生方向を研究した例は少なく、このことが、今回の受賞に結びついたと思われます。

ただし、今回の研究成果によってSTO18の強誘電性発現機構が完全に解明されたわけではありません。現在も研究コミュニティにおける議論は続いています。今後は、より詳細なモデルによる計算が、相転移のメカニズムをさらに明快にしていくと期待されます。

(取材・文:広報センター 福田 昭)